Finalmente la scuola italiana ha squarciato il velo di silenzio su Oriana Fallaci, proponendo agli studenti della maturità una traccia – quella artistico-letteraria – incentrata su un brano dell’“Intervista con la storia”. Il nipote ed erede, Edoardo Perazzi, ha giustamente esultato: “Per tanti anni Oriana è stata ignorata, vittima di una ‘damnatio memoriae’ assurda e ora arriva questo tema di maturità, che non esito a definire bellissimo perché riscatta la sua memoria e offre di lei una testimonianza altissima del suo impegno civile. E’ stato proposto un brano importante e molto attuale di uno scritto di mia zia che sono sicuro sarà piaciuto molto agli studenti: può consentire di parlare della guerra ma anche di altre emergenze attuali, come i cambiamenti climatici. E’ davvero una bella traccia, ne sono contentissimo”. Secondo Perazzi, “finalmente si capisce che studiando meglio Oriana Fallaci, rileggendo tutta la sua opera, si potranno approfondire con maggior precisione le sue posizioni ed evitare alcuni recenti luoghi comuni o incomprensioni: in lei c’è stata una lotta costante a ogni prevaricazione, a ogni dittatura, a ogni fascismo, fino ad arrivare alla condanna del fanatismo islamista. La scelta del brano indica Oriana ai giovani e soprattutto alle giovani come un esempio di libertà, di forza, di fiducia in sé stessi. E’ giunta l’ora di considerare Oriana per quello che è veramente: un esempio positivo di impegno civile per la libertà”.

Parole pienamente condivisibili: dopo l’undici settembre che stravolse il mondo, da grande cronista della storia quale era stata nel secondo Novecento, la Fallaci si erse a paladina della civiltà occidentale, l’ultimo bardo laico della cristianità di fronte al risveglio del Califfato, con la missione di risvegliare le coscienze intorpidite dal relativismo e accucciate nella bambagia della libertà. E’ stata una donna di sinistra, Oriana, quando essere di sinistra significava stare dalla parte dei più deboli, dei disperati del mondo. Per lei, adolescente staffetta partigiana, era l’unica scelta coerente. Ma fu prontissima a comprendere quanta doppiezza si annidava nel comunismo italiano: quando, inviata di guerra in Vietnam, descrisse senza tacere nulla gli orrori del regime filoamericano di Saigon, l’Unità le innalzò un monumento. Ma poi, varcato il confine, raccontò con lo stesso scrupolo per la verità anche gli orrori di Hanoi, e la sinistra la mise al bando in modo brutale. Per lei fu una lezione amarissima, che la rese però ancora più libera. Eppure ebbe molti amici nel Pci: ammirava Berlinguer, la sua aristocratica modestia, il suo profilo che si stagliava sopra la politica politicante, e ricordava con piacere il loro unico incontro a Botteghe Oscure, ma non gli fece mai sconti. Con Pajetta ruppe fragorosamente una sera a cena, in un ristorante di Milano, quando davanti a un risotto gli fece una domanda a bruciapelo: “Se il partito ti ordinasse di uccidermi, tu lo faresti?”. “Certo che lo farei”. Oriana prese la borsetta e se ne andò: non lo avrebbe mai più rivisto. Era fatta così: mai incline al compromesso, tagliente come una lama nelle sue sentenze inappellabili.

Leggi Anche

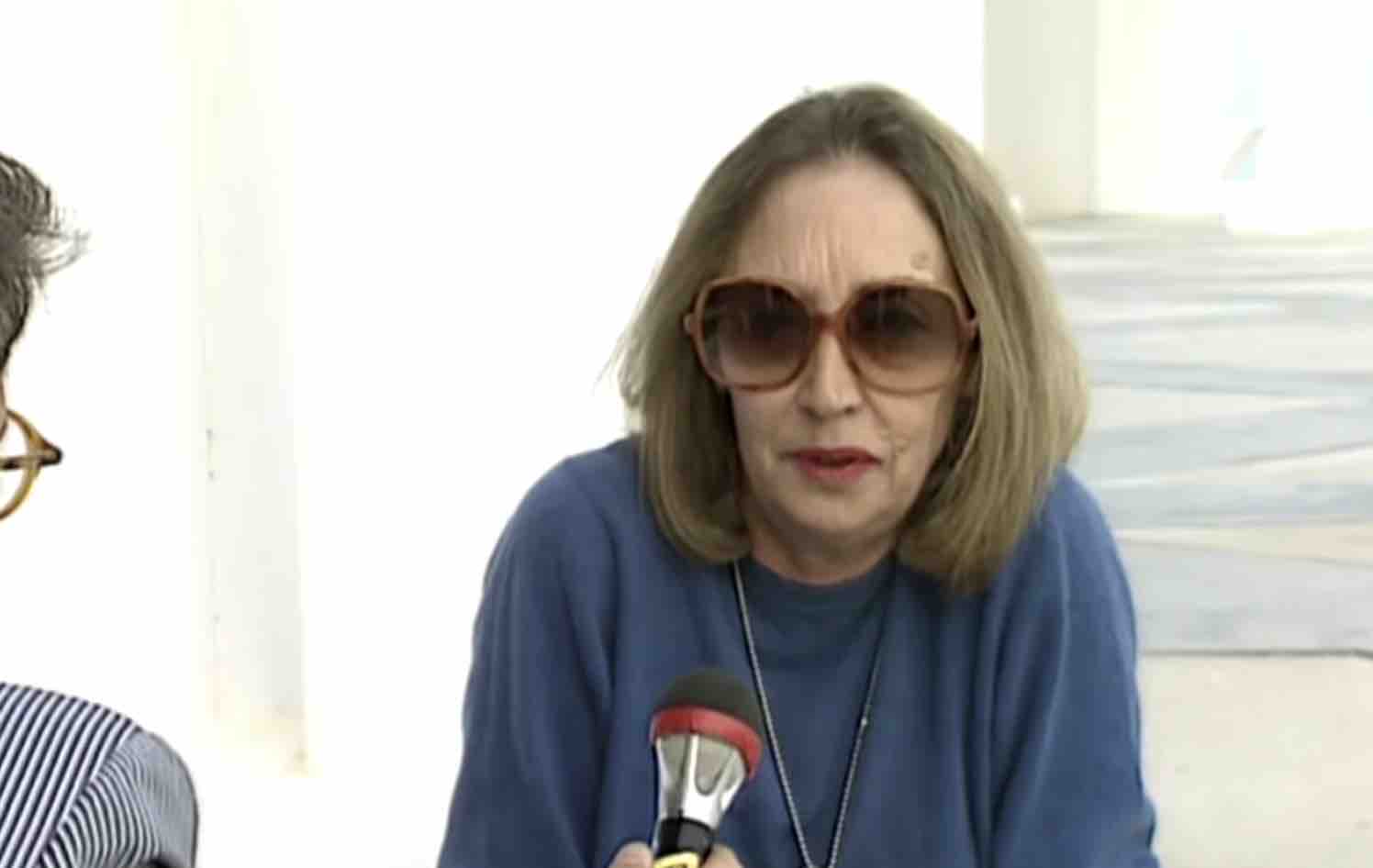

Parlare con Oriana, o meglio, sentirla parlare, era come ascoltare un libro aperto: scandiva parole, frasi e concetti come sentenze inappellabili. I racconti della sua vita, ben piantati nella storia perché lei la storia del secolo breve, dalla seconda guerra mondiale in poi, l’aveva vissuta in prima persona, erano pieni di aneddoti illuminanti. Come l’intervista a Khomeini, il simbolo nefasto della rinascita islamica, descritta nei conversari sempre con lo scrupolo cronistico e col rigore della giornalista di razza. La Fallaci si strappò il chador al cospetto della Guida suprema dell’Islam sciita, e ne nacque quasi un caso diplomatico, risolto in qualche ora grazie all’intervento del figlio di Khomeini. Le grandi interviste della Fallaci hanno fatto epoca, ma non tutte le ricordava volentieri. Come quella a “quel mascalzone di Arafat, affamatore del popolo palestinese”. Era implacabile, Oriana, con i nemici della libertà. E Kissinger ricorda ancora il faccia a faccia con Oriana come “l’incubo più grande della mia vita”.

La sua trilogia anti-islamica le costò l’ostracismo del mondo intellettuale, e i milioni di libri venduti in tutto il mondo non bastavano a lenire la solitudine di questa grande donna, autentica icona di libertà, che in nome della libertà prima combatté i nazifascisti e poi, nel luminoso crepuscolo della sua vita, il rinascente nazismo islamico, “perché nessuno di questi ignoranti che mi contestano ha studiato la storia, altrimenti saprebbero che il Gran Muftì di Gerusalemme, zio di Arafat, era alleato di Hitler”. Chi dunque tende a dividere in due parti distinte la vita di Oriana fra prima e dopo l’11 settembre compie soltanto una mistificazione storica, perché Oriana il pericolo islamico lo aveva fiutato almeno due decenni prima di scrivere la trilogia che le avrebbe procurato critiche anche infami. Come quella del Manifesto che definì l’ultimo periodo della sua vita come “una fase di delirio megalomane”.

Ora che la maturità ha finalmente riscoperto la più grande scrittrice italiana, è auspicabile che la sua opera letteraria, dalla Lettera a un bambino mai nato al postumo Un Cappello pieno di ciliegie abbia lo spazio di riflessione che merita: Oriana però non ha alcun bisogno di riscatto, a differenza dei suoi detrattori.

© Riproduzione riservata